La stampa è la prima bozza della storia è la frase che a un certo punto Kay Graham, proprietaria del Washington Post, sussurra di fronte alle rotative in pieno funzionamento a Ben Bradlee, direttore della testata, sorridendo per la soddisfazione di aver preso la decisione giusta. La celebre frase è attribuita a Philip Graham, editore del Washington Post e padre di Kay, anche se un etimologo, di nome Philip Popik, rilevò che venne utilizzata nel 1943 da un giornalista di nome Alan Barth in una recensione e che la frase aveva cominciato a circolare più o meno a partire dai primi anni del Novecento: The newspapers are making morning after morning the rough draft of history.

La battuta è uno dei punti focali del film e segna il momento in cui Kay Graham prende pieno possesso della sua eredità materiale e morale, secondo il canone etico spielberghiano per cui siamo all’altezza del nostro retaggio solo quando ce ne assumiamo la responsabilità (e qui viene in mente la battuta finale di Saving Private Ryan: “Deserve it!”).

Il centro di gravità del film, però, è quello in cui si vede quel gigantesco dispiegamento di uomini e di macchine non in guerra, ma nella tipografia: le truppe della libera informazione che sono in attesa del segnale del via libera alla pubblicazione, sono tese e fibrillanti come soldati schierati prima di un attacco, e questa simmetria – soldati al fronte, operai in tipografia, non è casuale nel film. Da una parte il dispiegamento di truppe che nella scena iniziale saranno condotte alla disfatta, dall’altro la gigantesca macchina che dà corpo alle notizie e invade lo schermo come una presenza grandiosa, impressionante e materiale, organizzata come una catena di montaggio, con tutte le fasi di lavorazione, per terminare con la distribuzione al pubblico, alle persone, ai lettori finali di un prodotto che è allo stesso tempo intellettuale e materico. Anche in un altro film importante sul ruolo della stampa e sulla libertà di informazione, State of Play di Michael Mann, la scena finale rimandava alla lavorazione del giornale, ma si tratta di una scena vuota, dove ci sono solo processi meccanizzati e nient’altro. In The Post, la tipografia è invece gremita di lavoratori e segue i ritmi di un processo di lavorazione in cui tutti hanno una parte e sono a loro volta parte di un tutto. La simmetria tra l’organizzazione della guerra e, in questo caso, la sua disfatta e l’organizzazione della “guerra dell’informazione” è il punto di forza del film; non a caso una delle battute finali, durante il carico dei giornali sui camion per la distribuzione sia proprio “It’s a war!”, dove la guerra giusta è davvero quella per la libertà di informare il pubblico.

The Post è un film sul ruolo della stampa e del suo rapporto con la Storia, sul principio della libertà di informazione e sul processo in cui questa libertà prende corpo e si fa principio fondativo della società democratica, sul rapporto tra informazione e potere ma, più di tutto forse, sull’idea che l’industria dell’informazione, essendo per l’appunto un’industria, ci appare oggi come Storia e come archeologia di un presente appena passato (che sembra lontanissimo ma è invece fondamentale ambito di riflessione), un sistema diviso in fasi che si giustappongono, un processo di lavorazione meticoloso, complesso, quasi anacronistico, eppure fondamentale per assicurare che chi ci governa, chi decide per le nostre vite di cittadini, non possa agire inosservato e non possa considerarsi l’unico (magari inaffidabile) garante dei principi di funzionamento della società.

Steven Spielberg organizza il suo film da regista ormai consacrato al principio etico di rappresentare la storia e questo film può essere letto come l’ultimo tassello (per ora) di un quadro a più capitoli sulla storia americana: Amistad, Saving Private Ryan, Lincoln, The Post. Tra i progetti conclusi e in lavorazione, l’attività di Spielberg è impressionante: per non parlare dei film realizzati che abbiamo già visto almeno una volta e che fanno parte ormai della storia del cinema. Tra i progetti recenti del regista, ricordo la pre-produzione di West Side Story, e del film sul rapimento di Edgardo Mortara, la post-produzione di Ready Player One (dal romanzo di fantascienza di Ernest Cline), e un progetto annunciato su Indiana Jones. Come si sa, Spielberg ha attraversato, e continua a farlo, generi diversi, alternando fantascienza, fantastico, ricostruzioni storiche, avventura, spionaggio (solo un regista come lui poteva fare un film avvincente come Il ponte delle spie lavorando su un soggetto nonostante tutto smilzo, rendendolo potente come un film di avventura) e pure musical, già che ci siamo. Ma di tutti i generi affrontati dal regista uno è al di sopra degli altri e torna sempre come un fiume carsico anche tra le pieghe narrative di altri generi: il film di guerra.

The Post, però, appartiene al cinema etico e impegnato di Spielberg, quello che fa capire i meccanismi dei rapporti tra potere e libertà mostrando al contempo una sensibilità narrativa che tocca anche il tema del ruolo delle donne in questi meccanismi, in particolare nella stampa, mentre in sottofondo è sempre la condizione di conflitto permanente degli Stati Uniti (in questo caso il Vietnam) che torna, in questo caso la storia dei Pentagon Papers, un enorme studio commissionato dal governo americano con l’intento di lasciare un documento di riflessione per i posteri che però rivelò le nefandezze e le lacune di una politica piena di menzogne.

È il 1971 e gli Stati Uniti sono in piena guerra del Vietnam, in un momento drammatico in cui è già evidente che il conflitto si è protratto e che il paese sta perdendo. Spielberg ci ha offerto molte versioni del genere bellico al cinema e anche in The Post il film si apre con una scena di guerra breve ed efficace in cui i soldati americani nella giungla vengono attaccati dal nemico. C’è un inviato che sta scrivendo un articolo e che vedremo sull’aereo con il Ministro McNamara, al quale conferma che la situazione sta peggiorando. Atteso dalla stampa all’aeroporto, il ministro dichiara ai giornalisti, con piglio convincente e “positivo”, che tutto procede come previsto e che la situazione è sotto controllo. La scena successiva sembra tratta da un film di spionaggio: dagli archivi della Rand Corporation, il giornalista trafuga dei documenti riservati, noti in seguito col nome di Pentagon Papers e fa delle copie parziali che arriveranno al New York Times.

Negli uffici del Washington Post Kay Graham, (interpretata da Meryl Streep), unica proprietaria donna in un mondo ancora dominato dai maschi, deve prendere una decisione importante: la testata si trova in un momento complesso, perché deve andare in Borsa per raccogliere gli investimenti necessari a continuare ad esistere. La concorrenza degli altri giornali, e del NY Times in particolare è serrata, l’ambiente è competitivo e le notizie sono sottoposte a una serie di regole, non ultime quelle del mercato, che consistono nella tempestività con cui appaiono e nella qualità con cui vengono scritte. Affiancata da un direttore molto agguerrito (Tom Hanks, nel ruolo di Ben Bradlee) Kay, però, si trova a fronteggiare una battaglia ben più aspra che vede da una parte la stampa, dall’altra il governo che ha mentito per trent’anni sulla situazione in Vietnam, come emerge dai documenti su cui si basa l’articolo pubblicato sul NY Times e che getta scompiglio nell’intera società. Il giornale di NY viene bloccato da un’ordinanza del giudice e per il Post si apre la possibilità, dopo che una ragazza recapita i documenti in una scatola di scarpe in redazione, di pubblicare a sua volta gli articoli. Su Kay fanno pressione quelli del Consiglio di amministrazione che le consigliano di evitare di esporsi e di mettere a repentaglio l’accordo con le banche che dovranno prestare il denaro e la fiducia degli azionisti, perché il contratto contiene una clausola standard che prevede il ritorno dei prestiti in caso di evento catastrofico. Sfidare l’ordinanza del giudice potrebbe esporre il giornale (nella persona della proprietaria e del direttore responsabile) al reato di oltraggio alla corte e realizzare la clausola tanto temuta. Stretta nel dilemma tra libertà di informazione e fallimento del giornale, Kay riflette, discute, e riflette ancora. Il resto è storia.

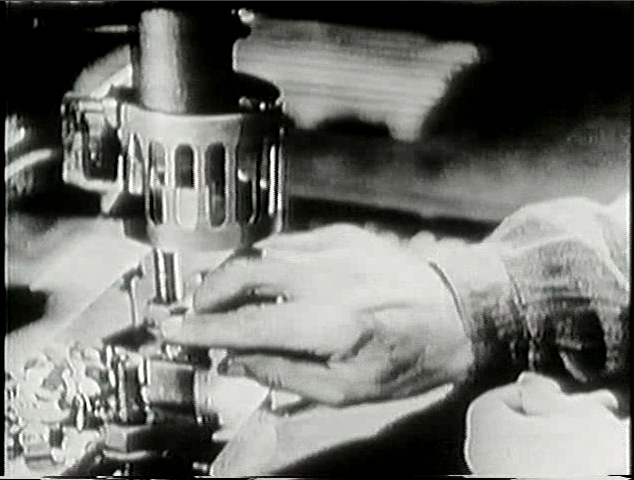

Soltanto Spielberg poteva realizzare, attraverso una drammaturgia serrata e una trama articolata ma fluidissima, un film avvincente che è una ricostruzione storica sul ruolo della stampa in rapporto al principio della libertà di informazione, una riflessione sul ruolo dei giornali come testimoni e guardiani del proprio presente e della storia che ne verrà scritta, una ricostruzione di quel processo di lavorazione che va dalla raccolta del materiale, alla scrittura, alla correzione delle bozze, alla stampa, alla distribuzione nel nome di quella libertà di cui tutti dovremmo essere partecipi, che tutti dobbiamo prima meritare, per poterla rivendicare come principio fondativo e diritto delle nostre società democratiche. I momenti più belli del film – ed essendocene molti è difficile decidere per i migliori – sono quelli in cui vede materialmente la nascita del pezzo dal frenetico movimento delle dita del reporter sulla tastiera della macchina da scrivere, dopo che il gruppo di redazione ha passato al setaccio i documenti, riordinando le pagine non numerate e giustapponendone i passaggi per ordine logico in un lavoro di squadra quasi filologico. Il pezzo che esce dalla macchina da scrivere viene portato in redazione, dove viene corretto (esisteva il correttore di bozze, una figura che forse esiste solo a New York e chissà dove altro e di cui si sente terribilmente la mancanza…) e inviato per posta pneumatica alla tipografia. C’è una lunga sequenza sul funzionamento delle macchine, il montaggio della matrice di stampa, le mani del tipografo che si muovono sulla linotype, la pagina di carta che, freneticamente, viene estratta dal carrello della macchina da scrivere e consegnata in redazione…

In un filmato di Harun Farocki Der Ausdruck der Hände, che si può vedere qui, l’artista tedesco invita lo spettatore a guardare il movimento delle mani in una serie di film muti e filmati d’epoca celebrativi dell’industria americana e dell’industria tedesca nello stesso periodo (anni Trenta e Quaranta). Si trattava di filmati documentali che non avevano intenti artistici, ma che rivelano, ancora dopo anni e ancora più potentemente, la forza dello sguardo della macchina da presa e la possibilità di rivelare, attraverso quello sguardo, un’archeologia del presente e una semiotica del linguaggio corporeo, che nelle mani rivela i propri processi e di cui ancora non siamo completamente consapevoli.

Nel film di Spielberg: mani che scrivono sulla macchina, che manovrano la linotype, che fotocopiano i documenti, che spingono il bottone che fa partire la rotativa… questi movimenti emergono con forza ma senza nostalgia, facendosi storia e memoria, la nostra storia e la nostra memoria.

Tutta la sequenza delle rotative di stampa ha in The Post una dinamicità da film d’azione solo che il film è la storia di un articolo e delle persone che hanno avuto il coraggio di pubblicarlo (e del giornalista che ha avuto il coraggio di diffondere il rapporto), rivelando al proprio paese e al mondo che la stampa è davvero la prima bozza della storia e il guardiano che tutti vorremmo che fosse grazie al lavoro che c’è dietro, fatto di persone.