Qualche anno fa, mentre cercavo di decostruire la violenza del cinema americano e mi facevo prendere dalla dinamica ambivalente di rifiuto e fascinazione, disgusto e attrazione e così via ad libitum, mi capitava spesso di ripensare a quando avevo sparato per la prima volta con un’arma da fuoco. Eravamo in una cava nel nord dell’Idaho con una 44 Magnum e con un fucile da caccia automatico. Mi spiegarono con un bell’accento yankee e con lineare precisione come posizionare il corpo, puntare l’obiettivo e mirare facendo bene attenzione a mantenere il respiro regolare e l’equilibrio ben saldo. Avevamo posizionato i bersagli a una distanza non molto ravvicinata, anzi piuttosto difficile da colpire se non avevi pratica, e alla luce nitida e cristallina di quel pomeriggio, con il silenzio che circondava i boschi e la scabra bellezza delle montagne del Nord ovest, puntai la mia arma, premei il grilletto e sentii con forza il rinculo sulla spalla. Avevo fatto centro; la fortuna del principiante, mi dissi.

Ogni volta che vedo un film americano, ripenso al rumore dei colpi di quel fucile e alla fiammata della 44 Magnum, alla rapidità con cui i colpi ti sfuggono se non controlli bene i movimenti, alla facilità con cui le traiettorie possono sfuggire se non hai un’idea ben chiara di dove dirigere il colpo, e ripenso ai bersagli mancati, alle occasioni perdute e alla mira sbagliata. Proprio come succede nella vita, si tratta sempre di puntare bene il fucile e mirare all’obiettivo, tutt’altro, però, è colpire il bersaglio. Ci vuole esercizio, disciplina, controllo, un po’ come fare cinema. Non sarà un caso che to shoot, shooting in inglese significhi sia girare che sparare.

Anni dopo, quando ho cominciato a studiare la violenza nel cinema, ho ripensato spesso al funzionamento delle armi, alla sensazione di sentirle così estranee e così presenti nella mano che può controllare ogni movimento, a quanto sia diverso prendere un’arma, usarla e vederla invece sullo schermo in piena azione da meri spettatori. In un film bellissimo come Hero di Zhang Ymou c’è una scena in cui il personaggio di Spada Spezzata spiega l’analogia tra la scrittura e l’arma, e nel farlo mostra la leggerezza e la decisione dei movimenti, reiterati ad infinito per ottenere il carattere desiderato e la precisione necessaria a trasmettere il messaggio.

Ho l’impressione che la cultura cinese sia un po’ ossessionata dalla ricerca dell’assoluto e che l’incontro con il disordine stilistico dell’Occidente abbia generato un’osmosi culturale folle ma affascinante. Ne sa qualcosa Quentin Tarantino, che non solo decise di presentare questo film meraviglioso di Zhang Yimou nel 2004 nelle sale americane (una storia ben nota) ma che negli anni si è anche perfezionato nella rappresentazione della violenza al punto da raggiungere vertici inarrivabili per stilizzazione ed effetti, influenzato anche dagli stilemi del cinema orientale. Da enfant terrible (uso il termine con ironia perché lo trovo sempre un po’ patronizing) del cinema, dedito al citazionismo e al pastiche visivo, a cialtrone irriverente di B movie sgangherati e liberatori (come Death Proof) Tarantino è uno che si diverte e che ti diverte anche quando fa sgorgare fiumi di sangue o ti fa vedere le ragazze in ciabattine che ballano un po’ scostumate e assolutamente liberatorie con la cellulite che fa capolino dagli shorts slabbrati e poi gonfiano di botte un maschilista violento e violentatore (nel film Kurt Russell) sollevando il pubblico da ogni remora morale. Eh sì, perché se in generale non è giusto malmenare un poveretto che fa qualche apprezzamento sugli attributi sessuali di una ragassa, come non applaudire se lo stesso buzzurro viene punito nel momento stesso in cui rivela la sua natura ferina?

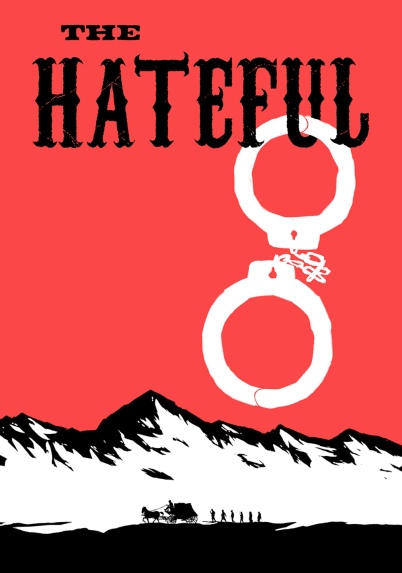

Quando mette in scena la violenza, Tarantino non si fa guardare dietro ma anzi offre una visione a tutto tondo in cui è salta alla ribalta il rapporto vittima carnefice e viene richiamata una salda posizione morale che lo spettatore può adottare o meno (ma meglio se lo fa). Non sarà elegante, leggiadro e poeticamente savant come gli spadaccini della Cina d’altri tempi (peraltro rappresentati con un’ambivalenza che solo un cinema “imperiale” può permettersi), anzi è decisamente rozzo quando si tratta di tagliare i nodi gordiani della morale consolidata e razzista (come in Django) e farti sentire nel giusto se vuoi veder crepare lo schiavista, ma non si può certo dire che non abbia imparato il segreto per agganciare il pubblico e lasciarti entusiasta quando esci dal cinema. L’ultimo film The Hateful Eight, mette parecchio in discussione questa visione ottimistica del mio modo di vedere la violenza del regista, e sceglie invece una rappresentazione ancora più cupa di quella di Reservoir Dogs , puntellata dalla scelta di un dramma a porte chiuse di grande drammaturgia mescolando parlate locali, espressioni e situazioni politicamente scorrettissime, efferatezze che trascendono i generi sessuali e non redimono nessuno. Strano che in Italia non abbia avuto il successo annunciato; ma forse nemmeno così inspiegabile. Intrinsecamente americano com’è, Hateful Eight perde parecchio nel doppiaggio e lascia l’impressione di un troppo forte contributo citazionista a Sergio Leone.

Invece il western è forse il modo più etico di essere liberamente e politicamente scorretti e attraverso questa libertà riusce a dire cose che con altri generi sarebbe assai difficile affrontare. Il western è in fondo l’ultimo avamposto in cui la violenza si fa necessità e tragedia, epica e metafora al tempo stesso.

La domanda che mi preme a questo punto è: la violenza come strategia stilistica o come strategia commerciale? Provocazione o denuncia? Messaggio politico o ambivalenza morale? In realtà, se proprio uno vuole fare lo scaltro commentatore e non farsi dare dell’ingenuo, direi che non c’è un “o”, ma casomai un “e”: strategia stilistica, commerciale, provocazione, denuncia, messaggio politico e ambivalenza morale, prendete tutto questo e mescolatelo bene, amalgamando una storia ben congegnata, dotata di un meccanismo narrativo composito e non lineare (e qui, fin da Reservoir Dogs passando per Pulp Fiction il nostro è stato molto abile) in cui i piani del racconto di intersecano e si sovrappongono dando allo spettatore la possibilità di ricomporre la fabula e giocare a rimpiattino con la narrazione (Jackie Brown, Kill Bill I e II) e avrete un cinema che non ha paura di prendere posizione.

Certo il tanto amato Hero, con i suoi piani narrativi cromatici sulla falsariga dei princìpi del Feng Shui ti mette a dura prova perché mette in discussione l’attendibilità del narratore e gioca con il punto di vista che si sposta a ogni sezione narrativa; Tarantino invece sa benissimo che il pubblico è fatto anche di persone che se vanno al cinema vogliono godersela senza speculare troppo sulle implicazioni metatestuali del film e sono lì semplicemente a godersi i referenti culturali che hanno interiorizzato nel corso della vita (ma non sanno di farlo e se la stanno solo godendo…). In realtà tutto il suo cinema è metatestuale, a tal punto da poter essere guardato anche senza che la cosa trapeli.

È dunque curioso che un regista considerato così apparentemente degagé sul piano della morale, sia considerato da molti un “intellettuale”, così come è curioso che molti spettatori di Tarantino si siano trasformati in critici del cinema postmoderno senza rendersene conto. Ho sentito fioccare interpretazioni sulla violenza nei suoi film da persone che non erano mai andate oltre Il Buio oltre la siepe e Che Fine ha fatto Baby Jane? (nel secondo la violenza raggiunge dei vertici quasi inarrivabili in Tarantino)* con una passione da sociologi del cinema, e ho sentito soloni dello spettacolo (italiano) deprecare con giudizi sbrigativi e moraleggianti parti dei suoi film che sono invece a mio parere geniali (il combattimento in controluce in Kill Bill o il rinvenimento di Mia in Pulp Fiction**). Ho visto coatti romani semianalfabeti che, dopo aver visto Django, sono andati a controllare la cartina geografica degli Stati Uniti per la prima volta in vita loro e si sono interessati alla storia della schiavitù consultando le pagine di Wikipedia, sentendosi per una volta dalla parte di chi veniva messo in catene.

Insomma, per questo cinema ci vuole fegato, sia a farlo che a guardarlo bene. E’ un cinema grintoso, coraggioso, anche spietato per alcuni versi, un po’ folle nel suo privilegiare l’aspetto di genere, soprattutto quando fa della violenza la cifra stilistica dominante per raccontare quanto fa schifo la specie umana soprattutto in azione in un contesto chiuso, un cinema che non fa prigionieri, prendere o lasciare, o lo ami o lo odi. Mi fanno ridere quelli che considerano Tarantino ancora un ragazzo selvaggio, un curioso esempio di onnivoro del cinema, una specie da sempre osservata dai nostri critici blasé con il sorriso di chi non ti accetterà mai sulle sacre sponde dove giacciono le fondamenta fragili della torre d’avorio (che sia quella della Rai o delle accademie che importa) ma si sente di difendere i drammini nostrani girati ancora a camera fissa come esempio di cinema italiano (nazionale? Nazionalpopolare, boh?).

I miei amici più attempati, cresciuti con i film di Sergio Leone e Lamberto Bava, che da piccoli si guardavano i western di Sam Peckimpah e El Grinta o avevano amato Giungla d’asfalto, riescono a capire che il cinema di Tarantino è per cinefili o perlomeno per chi di cinema ne ha visto tanto. Non si sorprendono se la violenza dei suoi film è non solo divertente, ma offre quel movimento e quella dinamica che sono l’anima stessa del cinema come mezzo espressivo. La violenza, così come gli inseguimenti, fa parte del cinema sin dagli esordi, capace di creare una tensione drammatica che dovevano conoscere bene già quelli che rappresentarono il King Lear quando venne scritto, facendo cavare gli occhi di Gloucester a scena aperta usando il sangue di gallina per potenziare l’effetto (chissà le reazioni del pubblico…). Insomma, ci vogliono spettatori attaccati a un cinema di genere per così dire upgraded per apprezzare Tarantino e godersi le sue esagerazioni stilistiche, a volte persino barocche e il suo coraggio un po’ folle di usare il linguaggio così come si usa la pistola, iperbolico, farcito di parolacce, in fondo più onesto di quanto sembri e certamente più spettacolare del cinema di tanti sedicenti autori.

* Ho visto Che fine ha fatto Baby Jane? Circa dieci volte nella vita. Non trovate che la scena in cui la sorella mette il topo morto nella zuppiera sia molto più crudele di qualsiasi scena di duello in Tarantino? Oppure quando Joan Crawford si trascina con le gambe inerti per sfuggire alla sorella e questa la comincia a prendere a calci. Ma ci tornerò su…

** una delle scene più efficaci come deterrente all’uso di droghe, a mio parere.